"El territorio de la lengua es la patria del emigrado"

Josefina Ludmer

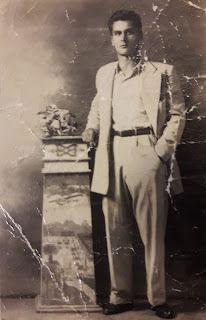

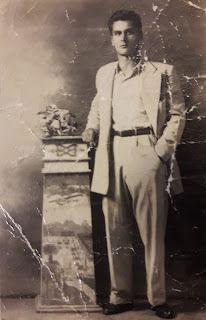

Tengo un recuerdo de mi abuelo paterno. Cuando era niño solía acompañar a mi padre al taller donde trabajaban, ambos administraban un pequeño galpón en la ciudad de Los Teques, ubicados exactamente en la bajada de El Tambor. Se llamaba Marcelo, hermoso nombre que heredó uno de mis sobrinos. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacia era como una especie de balbuceo. A pesar de ser de las Islas Canarias y llevar poco más de treinta años en Venezuela, él nunca se adaptó, su incapacidad para hacerlo lo obligaba a refugiarse en el trabajo, el cigarrillo y, muy a menudo, el alcohol. He sido el primero de sus nietos en recuperar los pasos de la migración, una vez más por coyunturas sociales y económicas. Ese recuerdo que mencioné en la primera línea tiene que ver con la forma en la que se comunicaba mi abuelo, para muchos su actitud podría ser interpretada como "hosca", "salvaje", "grosera", "muy directa" y para nada adaptada a los códigos que normaban el comportamiento del medio social donde se desenvolvía. Pues, hoy en día entiendo que aquello no era una conducta desadaptada o asocial, sino el reflejo lógico de la condición de inmigrante.

Tengo un recuerdo de mi abuelo paterno. Cuando era niño solía acompañar a mi padre al taller donde trabajaban, ambos administraban un pequeño galpón en la ciudad de Los Teques, ubicados exactamente en la bajada de El Tambor. Se llamaba Marcelo, hermoso nombre que heredó uno de mis sobrinos. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacia era como una especie de balbuceo. A pesar de ser de las Islas Canarias y llevar poco más de treinta años en Venezuela, él nunca se adaptó, su incapacidad para hacerlo lo obligaba a refugiarse en el trabajo, el cigarrillo y, muy a menudo, el alcohol. He sido el primero de sus nietos en recuperar los pasos de la migración, una vez más por coyunturas sociales y económicas. Ese recuerdo que mencioné en la primera línea tiene que ver con la forma en la que se comunicaba mi abuelo, para muchos su actitud podría ser interpretada como "hosca", "salvaje", "grosera", "muy directa" y para nada adaptada a los códigos que normaban el comportamiento del medio social donde se desenvolvía. Pues, hoy en día entiendo que aquello no era una conducta desadaptada o asocial, sino el reflejo lógico de la condición de inmigrante.

Tengo un recuerdo de mi abuelo paterno. Cuando era niño solía acompañar a mi padre al taller donde trabajaban, ambos administraban un pequeño galpón en la ciudad de Los Teques, ubicados exactamente en la bajada de El Tambor. Se llamaba Marcelo, hermoso nombre que heredó uno de mis sobrinos. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacia era como una especie de balbuceo. A pesar de ser de las Islas Canarias y llevar poco más de treinta años en Venezuela, él nunca se adaptó, su incapacidad para hacerlo lo obligaba a refugiarse en el trabajo, el cigarrillo y, muy a menudo, el alcohol. He sido el primero de sus nietos en recuperar los pasos de la migración, una vez más por coyunturas sociales y económicas. Ese recuerdo que mencioné en la primera línea tiene que ver con la forma en la que se comunicaba mi abuelo, para muchos su actitud podría ser interpretada como "hosca", "salvaje", "grosera", "muy directa" y para nada adaptada a los códigos que normaban el comportamiento del medio social donde se desenvolvía. Pues, hoy en día entiendo que aquello no era una conducta desadaptada o asocial, sino el reflejo lógico de la condición de inmigrante.

Tengo un recuerdo de mi abuelo paterno. Cuando era niño solía acompañar a mi padre al taller donde trabajaban, ambos administraban un pequeño galpón en la ciudad de Los Teques, ubicados exactamente en la bajada de El Tambor. Se llamaba Marcelo, hermoso nombre que heredó uno de mis sobrinos. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacia era como una especie de balbuceo. A pesar de ser de las Islas Canarias y llevar poco más de treinta años en Venezuela, él nunca se adaptó, su incapacidad para hacerlo lo obligaba a refugiarse en el trabajo, el cigarrillo y, muy a menudo, el alcohol. He sido el primero de sus nietos en recuperar los pasos de la migración, una vez más por coyunturas sociales y económicas. Ese recuerdo que mencioné en la primera línea tiene que ver con la forma en la que se comunicaba mi abuelo, para muchos su actitud podría ser interpretada como "hosca", "salvaje", "grosera", "muy directa" y para nada adaptada a los códigos que normaban el comportamiento del medio social donde se desenvolvía. Pues, hoy en día entiendo que aquello no era una conducta desadaptada o asocial, sino el reflejo lógico de la condición de inmigrante.

El extranjero es aquel que resulta ajeno al grupo endogámico y resuelto en sus prácticas de socialización, tradiciones y referencias habituales. El forastero es lo contrario al sujeto establecido. El primero no sólo ha interrumpido su vida y se ha apartado del grupo de origen, sino que además en el intento por formar parte del grupo nuevo siempre cae bajo sospecha o, la situación clásica, es tildado de bárbaro. Mientras que el segundo vive a sus anchas, en una zona de confort que da la pertenencia. Bueno, a todas estas yo soy el bárbaro que fue mi abuelo. La historia seguro resultará familiar al que comprende de los efectos de la migración, del estigma y estereotipo que suelen construir los grupos receptores de extranjeros o de migraciones masivas, como es el caso de los venezolanos que nos encontramos ahora esparcidos por el mundo.

Lo peor de la migración no es dejar atrás tu casa, la familia, los amigos y los espacios de identidad, sino el proceso de adaptación obligado al lugar donde decides trasladarte. El problema con el extranjero es que nunca va a dejar de serlo, es un sujeto transitivo, un límite permanente entre los valores que lo ajustaron a una manera de percibir el mundo y el intento por comprender otro que jamás podrá asimilar del todo. Y cuando ya más o menos ha comprendido los códigos y procura practicarlos, entonces le sale un gesto porfiado, teatralizado, nunca espontáneo porque se le notan las fisuras. Lo peor de emigrar es cuando te das cuenta que has interrumpido la historia que te definió, que te enseñó a nombrar y clasificar, y ya nada de aquello te sirve para el nuevo lugar donde resides. Aquí empiezo a comprender el porqué del laconismo de mi abuelo, el cambio de la comunicación versada por el gruñido. Cuando no te puedes comunicar en tu propia lengua, entonces el silencio se convierte en tu principal aliado. Cuando ya no queda escucha, debido a la hipercodificación del grupo en el que estás integrado pero no incluiso, entonces las respuestas monosílabas determinarán el único intercambio con el entorno.

Hablar mi lengua deviene gueto, ser gueto es aprender a relacionarte desde la minoridad, el margen y la distancia.

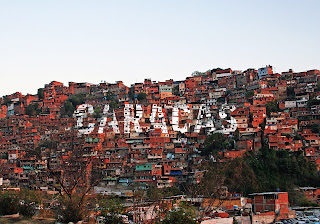

El relato de la migración venezolana apenas está comenzando.

PD: Por cierto, para nosotros -yo, mi gente- la patria no es América.